一週20小時的一門課

荷蘭上課時數少、科目也少,第一週切入正題,因為第四週就期中考,考完第九週接期末考,因為時間很短,一開學不馬虎要開始認真了,因為一門課課業壓力比較大,一開學的時候,學校就告

荷蘭上課時數少、科目也少,第一週切入正題,因為第四週就期中考,考完第九週接期末考,因為時間很短,一開學不馬虎要開始認真了,因為一門課課業壓力比較大,一開學的時候,學校就告訴我們,一門課平均學習時間是20小時,叫我們不可以太大意。

現在在烏特列支(Utrecht University)上課的我,會分享上課進行的方式和設計討論和我在台大的經驗有什麼不同。從課程時數少、小班制授課、及格標準很高,和精實學習等面相出發,也分享他們直接的文化。他們的學習方式有點像翻轉教室的設計,但整體而言,學習速度變得很快,也多少培養了我學習如何學習的能力。

所以接下來會就這些的特色做些介紹,蠻推薦之後想去荷蘭讀書,或對教育、想了解如何有效學習的人來閱讀。

課程時數很少,時間安排有彈性

荷蘭一學期至少修一門、通常兩門、至多修三門,每週兩門課時間大概就8小時而已(一門Lecture2小時,2~4小時Tutorial),相當台大只選8學分的時間,所以有很多自由與彈性的時間,而這麼大的彈性空間,讓學生討論報告的時間很好喬,幾乎不會花費到晚上或週末的時間(當然這裡的人大概也不想),讓我們除了坐在一起討論以外,也會討論完一起作業,減少了很多來來回回確認,釐清誤會的溝通,寫完晚上回家就不用再煩惱報告了,除了自己讀書,剩下的時間全部都是自己的!

聽課時間短、討論時間多,是自主學習的開始

而用這麼上課時數少,要學完這些東西當然就有賴於學生自主學習的能力了。因為老師Lecture大概就也講個基本理論架構,Tutorial可能就討論和解題,剩下內容的吸收與精熟都要靠自己。像是我一門經濟地理的課,除了課本的理論外,每兩週要讀4篇20~30頁的Paper,上課聽完同學報告後切入深入的討論,所以讀懂內容艱澀Paper,都得靠自己,這也讓我開始學習怎麼自主學習架構知識。

小班制授課,討論發言熱烈

如果只是Lecture,可能會有多到300,400人的大教室,但Tutorial課一定會被拆成小班,通常只有20個人左右,而Tutorial課的內容可能是解答當週作業、或是討論Paper、上台Present等等,而因為人數很少,上課有足夠的發言空間,所以討論也更連貫也更熱烈。因為每個人也都會有上台報告的機會,讓大家都很習慣發言,又促進了討論課熱度的正向循環。

及格標準高,大家都很用功

這裏要pass沒向台大那麼容易,所以這也表示一不小心真的會被當。成績滿分10分,5.5分及格,大部分情況是7分不錯、8分優秀、9分天才,沒有10分這回事。就我身旁的同學和其他交換生的經驗,都覺得荷蘭的相比台大課程很不好混。雖然課程有甜不甜之分,但我自己覺得要及格,可能要對內容有70, 80%的真實吸收才能寫報告和考試,應付寫考古題的學習心態行不太通。我有些同學就一直被當重修,耽誤到下一年的課程。

之前我和同學提到台灣的課程相對輕鬆,他開玩笑的說:「該不會你們上課只要進去坐在教室裡就會及格了吧?」我就突然覺得有點尷尬。

還有,他們說在烏特勒支大學(Utrecht University)大一如果被當兩門課就會被退學,鹿特丹大學(Erasmus university rotterdam)是一門,所以大家都不敢不用心。

但這也讓大家上課都很認真,報告成果水平高。因爲及格標準高,同學們一個比一個憂慮,所以做報告遇到雷組員的機率相對低很多,所以不用花很多力氣評估團隊的有效戰力是多少,可以快樂認真的學,成品水準也比較好。

及格標準高,讓做報告的目標更接近,不論在報告品質或學習成效都更好

精實學習,學習少、實、精

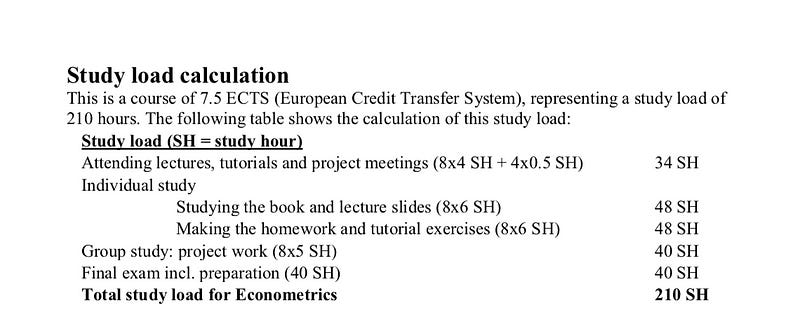

像我修計量經濟(Econometrics)聽同學說真的是一門重課,老師光課綱就寫了21頁,更是貼心的在裡面算了讀書時間給大家看。我自己有在排行事曆,我回去看看發現自己每週真的都花20小時(包含2小時lecture,2小時tutorial)在這個科目上,一週都沒少過。

當然,隨著課程難度還是有些變異,但通常一門課每週課外的學習至少10小時是跑不掉的。

因為一學期大概就9週這麼短,一開學學習密度就很高,第三週大家圖書館就很多人了,之前我和義大利朋友聊到荷蘭這裡和羅馬大學的差異,她就說比起在學期初一次讀很多科目,這種短學期其實有更助於學理的融會貫通與記憶。

“Since the period of course is so short, so you are forced to study by yourself, and almost need to study everyday. But it makes the memory stays longer.”

畢竟上禮拜的理論,兩天後的Paper討論就會用到,第二週大家就已經開始約寫期末報告了,每天都要碰,要忘記也蠻難的,第一學期的課我今天都還大致記得。

再舉另一個例子,像是我上經濟地理時,除了講課時講了最常見的古典理論外,我們也有Tutorial的討論課,更做了一兩份報告。一份報告是幫公司選址,另一個是針對兩篇paper上台簡報,討論課的時候在討論這些paper。而這樣的學習方法,讓深度精煉成三個層次。

第一層次是古典理論,他是知識架構的基礎,需要基本的概念了解,但很舊了,應用性有限。

第二層次是討論paper,paper是新的,討論讓不只讓我們深入,更讓我們看到這門學理在現今世界的應用,像是一個同樣聰明的人,在環境好的地區薪水其實是大於環境差的地區,解釋了為什麼現在所有聰明人都更往大城市集中,近一步推演到英國脫歐的發生。在做這件事的同時,古典理論也結合了進來,因為討論時就讓我把古典理論裡的環境演化論等結合在裡面了。

第三層次是做報告,讓理論更靠近應用。每組是一間公司,像我們組是幫Netflix找出新的辦公室。考慮因子很多又複雜,大家能力也有限。因此最後一堂課老師最後請了IBM的顧問來分享公司是怎麼做這樣的分析,詳細的告訴我們他們會在excel上面幫因子們決定權重,做出cost-quality的散佈圖等。

從基本理論建立 >> 深入討論,分析世界現況 >> 嘗試應用 >>參考專業人士的應用方式,都讓學習變得很完整,不會讓讀書只是讀書這個狀態,而是之後思考,做決策都會有影響的學習。

課程設計完整,學習資源多

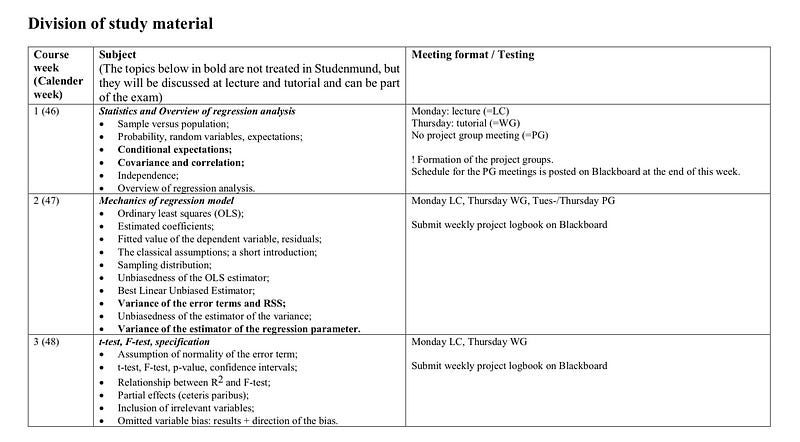

這裏課綱(Course Manual)都超早出來,而且非常完整。

在台灣課綱可能就寫每週大概會上什麼和成績的計算而已,而且老師還會再修正。在這裡真的寫得很完整,開學前幾週就會出來,而且真的會stick to it,期末評鑑甚至會問你老師有沒有照期初的課綱走。除了每週要上什麼,該先讀課本第幾章、什麼paper,都寫的鉅細靡遺,所以才有20頁。

其實不用去上課,看課綱也不會錯過任何作業評分標準和考試的。這件事很棒的就是,在學期初就可以知道學期間的loading,知道怎麼會規劃一學期,安排出去玩都很方便。

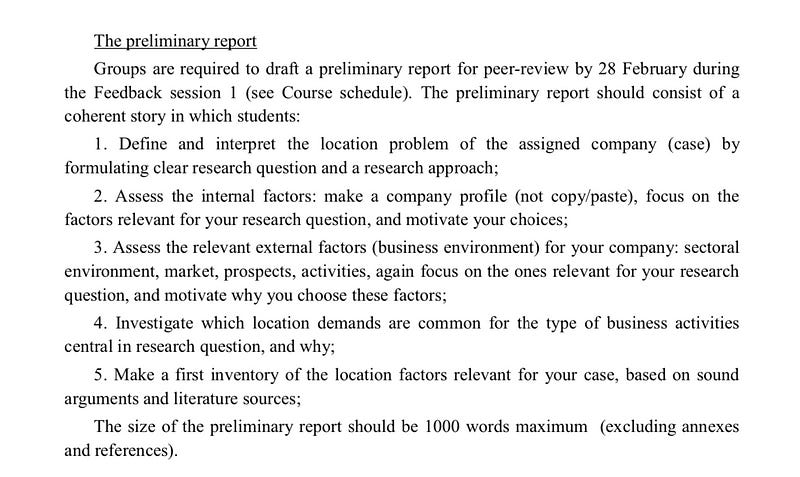

因為以前的情況,老師丟下一份報告,就只等期中期末的結案報告了,大家常像無頭蒼蠅想到什麼做什麼,到了期末前才緊急約出來趕報告,最後上場那天見真章,但其中到底做得對不對其實沒人知道。清楚的guideline和評分包準都讓學習更不容易失焦,特別是對很難的報告來說。

清楚明確Guidline和評分標準都讓報告可以讓學生把力氣用在對的地方。

像是之前在台大做統計報告時,我們就自己定主題,找data,在茫茫髒髒的資料海中一頭霧水的掙扎,也不知道到底該用課本上的什麼分析才好。但修計量經濟時,老師就把每一周的作業guidline定好,雖然減少了我們自己解決所有問題的機會,但讓我們更能成功應用課堂理論,提升報告的深度。例如某一週的作業:

(Re)scaling of variables?

If relevant: dependent and independent variables in logs or levels

Quadratic terms on the right-hand side of the equation?

Inclusion of dummy variables categorical or ordinal? Add interpretation of these variables.

Include an interaction term & its interpretation.

Perform a Chow test.

除了Lecture, Tutorial外,還會有安排好的助教Meeting。

比起聽課,討論課和老師可以有很多的互動,而且有些課也會有助教meeting討論報告進行的狀況,去的時間一開始就是寫在課綱規定裡的,大家都得去。不但監督了大家的進度,報告方向也比較不會錯,在卡關的時候也不會過度焦慮,反正一週後大概就會見到助教了,我當時遇到的是4次meeting,開學第三週就第一次meeting,之後大概每一到兩週就遇到一次。

沒有標準答案而且不怕錯的文化

在上課時挑戰老師所說的話,其實見怪不怪,跟老師說:”You are wrong”是可以被接受的,我有問過同學,他似乎也不覺得這是個不尊重老師的發言。我的經驗是挑戰老師真的不會因此與產生嫌隙,私情歸私情,學術歸學術,老師也可能在聽你說完後,大方反駁你,說: "No, I think......"。又像是唸完paper後,同學們上台報告時發表個人意見時,火力也常常放在批評學者們的理論架構、寫作方式、建構理論的基本假說等等,學者的理論是並不是絕對權威。

而沒有標準答案的思想,則塑造了更勇於表達的文化,因為沒有人一定是對的,即使是老師、或厲害的學者所說的話也是值得被辯證的。之前讓我特別有印象的是有一次討論課時,老師很想引領我們他論到他的核心,但那天的發言不斷發散,怎麼討論也談不到他想提出來的重點,我原本以為他最後會直接告訴我們他的答案,沒想到他最後只提點了幾個思考的方向就下課了。他告訴我或許在提供答案與培養獨立思考的空間是需要拿捏的,有時給一些彈性空間也不是件壞事。

我在上課的另一個學習,就是犯錯真的不是丟臉的事。記得有一次上課時老師就問大家的意見,一位同學舉手想說Behavorial,但他英文不是很好,試了幾次,就是講不出來,但還是輕鬆坐著兩腳椅的他就和全班說: "Behav...Can Someone help me out?" 同學們也幫他敘述,場面一點都不尷尬,氛圍也不是批評性的。

又像之前和荷蘭同學做報告時,他自信滿滿的在白板上寫下內容作清晰的邏輯架構,感覺做了萬全的準備,也一直說這份paper簡單到不行,沒想到討論到最重要的核心公式時,他的概念根本就全錯。當我們跟他說時,他也就說個okay,就把公式擦掉,似乎也沒有覺得有什麼大不了的。我覺得沒有標準答案和能包容錯誤這件事讓他們有充分的自己,在大方承認錯誤的同時,並不因此而不敢勇於表達自己的看法。

超直接的荷蘭人

我本身就知道自己是個直接的人,但荷蘭人真的超 級 直 接,完全沒有在客氣的,大家都說荷蘭人很Assertive,這件事也在上課做報告的合作方式上有蠻多影響的。之前做報告的時候就跟我說:" I think doing this is POINTLESS." 我和另一個同學討論看法時,他也眼睛直視我說:"Are you telling me that I shouldn't do this?" 我當時思考兩秒,雖然最後也直白地跟他說:"Yes, I do think so.",但這樣跟我講,也是真的讓我有點驚訝。

不過久而久之,心臟也訓練的越來越大顆,而直接雖然有時感覺有點傷人,但也讓我們減少了很多彼此猜疑等溝通成本,大家有意見現場直接說出來,溝通協調找到大家都滿意的平衡點,不會等到一起做最後才發現同床異夢,也讓合作落實事歸事,交情歸交情。直接,並不一定會傷害到彼此的關係,還是可以又吵架,關係也不會因此而有裂痕。

這些是我個人在這裡的體驗與想法,而我大概可以總結出下面的幾個優缺點。

優點:

學習變得少、深、精,可以稱之為鑽研,知識在記憶中也停留很久。

有很多發言、深入討論和上台報告的表達機會。

大家都很用功,報告令人滿意。

定期老師回饋多,可以快速修正錯誤,穩定速度的推進報告。

坦率表達自己看法,效率高。

缺點:

非常不適合想要多方探索,體驗的學生。

這裡不只修得少而已,也難。如果你並不喜歡自己的科系、這門課,不但會被當,它佔據那麼多心力和時間會阻止多方探索。台大課程多、雜、也輕鬆,選錯課的成本很低,我覺得對沒方向、想多元嘗試的大一大二比較適合台大的模式。不喜歡發言的同學壓力特別大。

因為大家都發言,課程在評分也可能和發言的頻率和內容有關,所以比較害羞,不喜歡發言或上台的人壓力挺大的。有時候報告完還會有類似辯論的討論,我朋友就跟我說他們班的害羞亞洲人真的是愣在台上不知所措。不能再依賴老師學習。

大部分的時候都要自己在上課前預習,課後複習準備Tutorial,如果只聽聽課,上課蠻可能聽不懂,Tutorial也會霧煞煞。這點雖然列在缺點,但看課程性質的需求,可以是件是好事,因為如果能自主學習,學習成效就再也不用依賴老師的好壞了。

總結

但就我個人而言,我覺得這種學習方式非常適合我,讓我在這邊上學真的是超!快!樂!可以很全心全意地同入在自己有興趣的領域上,從老師、助教的幫助都有足夠的學習資源,有足夠的paper結合古典理論和現實世界、上課可以討論、一定能上台報告、作業會有不只一次的回饋,可以好好安排自己的時間,更不用低效率的同時聽課又做自己的事。

只要能自己好好安排時間,也會有很多剩下的時間做自己喜歡的事,更不用擠在半夜或週末討論報告,讓我覺得生活相對輕鬆但充實,學習成效也特別顯著,能好好上課真的非常幸福。

如果有更近一步的興趣或許可以看看荷蘭上學:產學活動篇,和馬斯垂克的PBL上課方式:/ PBL? 翻轉教室? /