【矽谷 Gensler建築研究專案:來自未來的學習空間】

因為台灣的疫情爆發,學校都變成線上上課,我想起大一時在和舊金山的建築設計公司 Gensler 一起合作的研究。我們想了解的是「如果未來線上學習成為王道,不需要校園了,2025…

因為台灣的疫情爆發,學校都變成線上上課,我想起大一時在和舊金山的建築設計公司 Gensler 一起合作的研究。我們想了解的是「如果未來線上學習成為王道,不需要校園了,2025 的學習場域應該長怎麼樣呢?」我們很好奇對於未來的我們,如果有一台筆電就可以學習,再也不用去學校,像是教室、圖書館等實體場域還有存在的價值嗎?

如果我們先看一下目前有的教育模型,大概分為三種:純線下、純線上、混合模型。

純線下環境:學習在實體環境,包含傳統學校。例如:台大。

純線上環境:學習在虛擬環境,包含大規模開放線上課堂 (MOOC)。例如:Coursera, Edx, Udemy。

混合模型環境:部分實體,部分虛擬的學習環境。課程線上,但學習社群在線下 (同儕共居,在地專案等)。例如:Minerva, Texas University

我們預期未來混合模型將會佔大宗,所以我們以研究 Minerva 的學生來思考未來的學習環境。原因是:純線下環境不久將被淘汰,把它撇開不談。但 MOOC 目前最大的危機,高達 40% 輟學率,只有實體互動可以彌補,輟學率這麼高就是因為沒有人與人的連結,很快就是去了學習動力。想想,如果我是一個沒有程式經驗的初學者,每天一個人死盯著螢幕 8 小時學寫程式,第一個程式卻底 Bug 一週都解不出來,沒有人討論,相互鼓勵,很快就覺得自己沒天份,想放棄了吧!

所以半虛擬、半實體模型就是想要創造一個同儕可以相互學習,彼此監督,朝著同樣目標一起前進的理想。

為了瞭解混合模型環境,我們跟蹤 Minerva 同學(然後發現很多同學想被跟蹤)、訪談學生、發放問卷、分析社交平台的留言,找到了三個發現。

▍發現一:居住和學習環境重疊,會降低學習效能。

學校和教室其實是一個特別為學習而設置的環境,像是鐘聲響起時,提醒學生進教室上課,增加了學習的儀式感。但沒了教室,所有事情都發生在同一個地方。空間的功能變得模糊,學習者搞不清楚自己的房間到底是用來,學習、吃飯、還是休息。有學生說:「我只要一坐下來要開始讀書,看到床就想要去睡覺了。」

👉 學習環境建議ㄧ:把每個空間的功能區別清楚,為學習環境隔離出一個獨立的空間,讓大腦在進入學習空間時,就自動進入學習模式。

▍發現二:目前有兩種學習者,咖啡族和宅男宅女族。

咖啡族:喜歡在咖啡廳學習的學生。極度討厭宿在宿舍學習、在乎美感、希望讀書時沒有同儕干擾。

宅男宅女族:喜歡生活、學習、睡覺都在房間裡的學生。能接受在宿舍學習、在乎方便性,希望生活所需都在一個空間通通包辦。

雖然目前只發現這兩種學習者,但其實大家最喜歡的場域並不只這兩種。像是很多人特別喜歡在公園裡讀書,只是因為沒有網路和插座,所以暫時沒辦法把公園納入考量。

👉 學習環境建議二:未來的咖啡廳可以更針對不同咖啡族的需求設計,像是增加線上上課、小組討論、或是開會環境(美國現在蠻多的)。如果知道自己是咖啡學習者,可以找自己找一個特定咖啡、特定座位當作自己的讀書咖啡,如過台灣沒有這樣的環境,可以去找類似的,像是小樹屋等。而對喜歡想吃就吃、懶得出們的宅男宅女族,可以設計功能完善,但不會干擾學習的房間。

▍發現三:隱形的社交規範可以促進或是降低學習品質。

空間可以建立社交規範,像是在宿舍公共區學習的同學說,「在公共區學習讓我很不自在,每次看到人,就好像一定要說『嗨!最近怎麼樣?』」。不過,如果互動規則一開始就確定好也可以促進學習,像是大家都用同一個番茄鐘。學生說:「我可以更專心學習,因為旁邊的人也都在認真。」

👉 學習環境建議三:利用空間配置和科技產品,可以幫自己樹立學習環境裡的社交規範。像是可以把過多的社交區的空間改成學習區,在學習區用番茄鐘,大家就可以搞清楚哪些時候要專心,哪些時候可以聊天晚耍,不用擔心讓彼此分心。

台灣疫情爆發,雖然大家可能都覺得遠距工作和上課是暫時的替代方案,但連接到 Gensler 一起研究的這些新興教育模型,我想遠距上課和工作或許是趨勢、是未來的日常,因此這個專案,開啟了我對未來學習空間的想像。

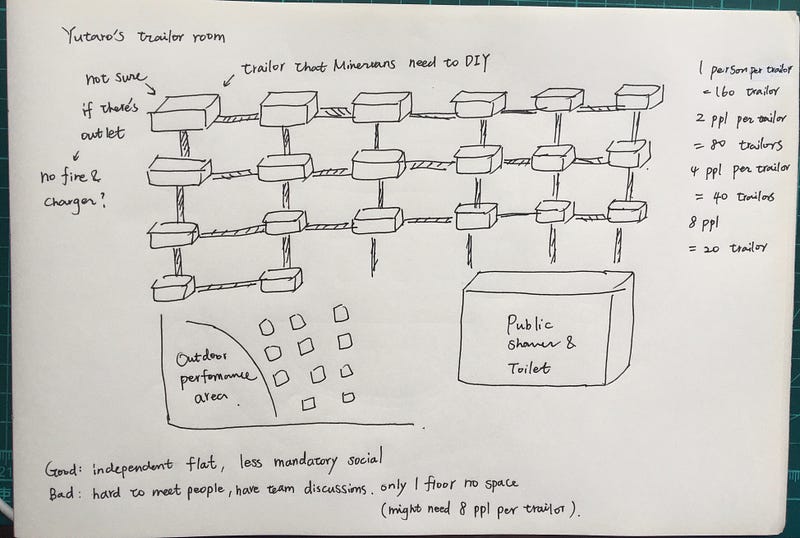

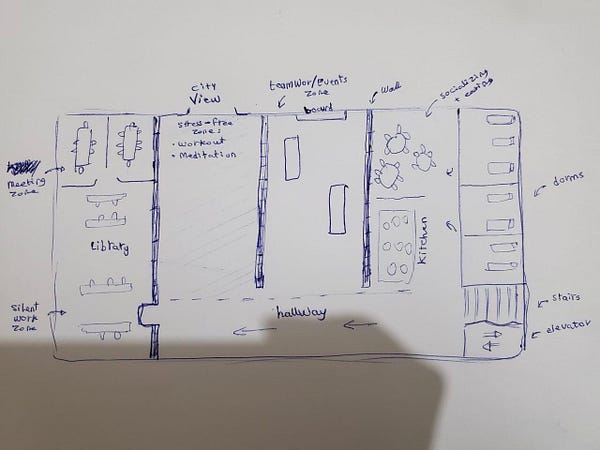

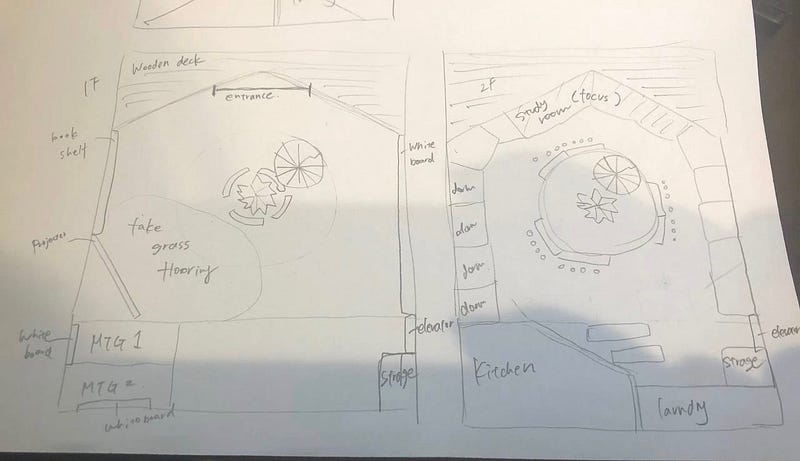

下面是同學們對於 Minerva 學習空間畫的設計圖