關於人生與工作的好奇

--- 發在NTU交流版的問題

--- 發在NTU交流版的問題

起源

有一天剛填完朋友的個人問卷,他其中一題就叫做:「你覺得人生最重要的追求是什麼?」 下午又剛好和朋友聊到大四的大家都壓力很大的在找工作,長輩們都有很多建議,到底是該看薪水呢?還是看發展潛力?該先吃苦忍著做幾年?還是標準應該要訂得很高?

於是我就想,不知道其他人對於「人生」和「工作」有什麼想法呢?畢竟自己也在這條路上,那我來問問大家怎麼想吧。因此就在NTU交流版與自己的臉書上發了這份問卷。

這是一份沒有抽獎的問卷,不過卻意外地有不少人回覆和填寫問卷,也有很多人想要看問卷結果,於是我和幾個朋友就整理了資料把約莫100份問卷的結果寫在這篇文章裡,當作感謝大家填寫的回饋。

關於人生

你的人生追尋是什麼呢?

字體越大,在意這件事的人越多。

乍看之下,映入眼簾的可能是些也許觸手可及,但大家卻不小心忽略的追求,也可能是心底深處求之盼之的嚮往。深入探究這片文字雲的小字,類似的、相反的、與眾不同的、令人驚奇的……每一個字詞都是受訪者用自己的字句勾勒出的未來。

所以我們也用顏色進一步分類。粉色是幸福、喜好、快樂;紫色是意義、貢獻、愛人;橘黃色是工作、成就、自我實現;藍色是生活;綠色是體驗、探索;深藍色則是具體的職業目標。

那如果你對人生有階段性目標,現在的是什麼?

大部分的人人生追求通常都偏向快樂、有意義、家庭、讓社會和世界更好等比較大而概念型的目標,大家的階段性目標有回應到剛剛所謂「終極的人生追求」嗎?

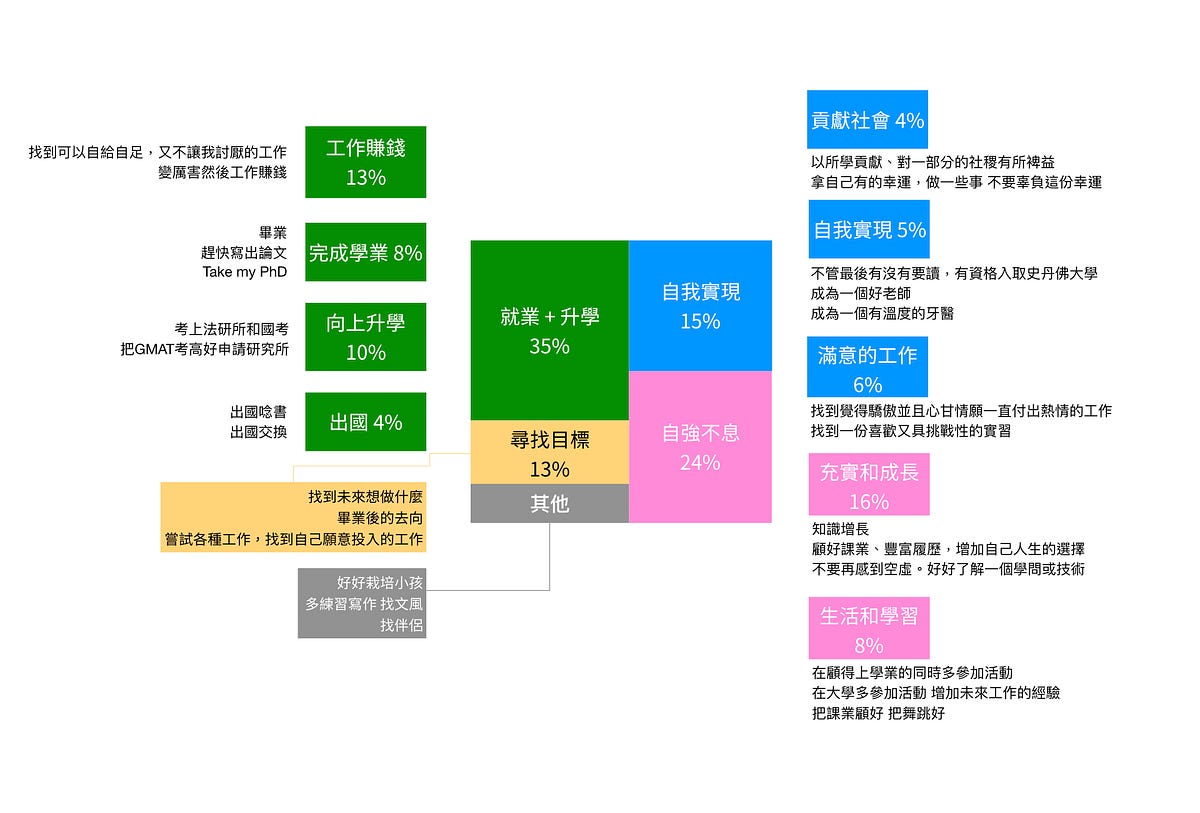

我們把大家的階段目標大致上拆分成四類,就業升學、自強不息、自我實踐、尋找目標。

就業+升學 35%:「我現在正忙著找工作,或是想要快快畢業,或是準備出國交換、唸研究所。」這些人裡面找工作的人最多,年齡大概在21到30歲之間。自強不息 24%:「我想先專注在現在手頭上有的事情,好好的學習、慢慢累積實力。像是用心參與社團活動、多修一點課、累積實習經驗等。」自我實現 15%:「我工作不是只想要賺錢,我想要我會喜歡又符合理想的工作、或是貢獻社會、實踐我心中一直裡來的夢想。」尋找目標13%:「我還不確定我的人生想幹嘛,我還在找尋中。」而且因為填寫問卷的人大部分都是學生,所以現階段的目標大多在大學生活上的學習,或是完成學業、找工作等。

人生的意義是個宏遠的目標,雖然已經有少數人能靠近自我實現,像是去找會感到驕傲的工作,或是當個有溫度的牙醫來貢獻所學。但大部分的我們似乎還在「或許不確定怎麼達成人生的理想,但我可以為現有的事努力。」的狀態。但不論是嘗試各種工作找尋目標、在學校顧好課業和社團努力充實自己的每一天、或是先考慮就業升學等現實因素,或許每個人都在所有可行的選項中,從其中選出讓自己每一天前進的最大動力。

關於工作

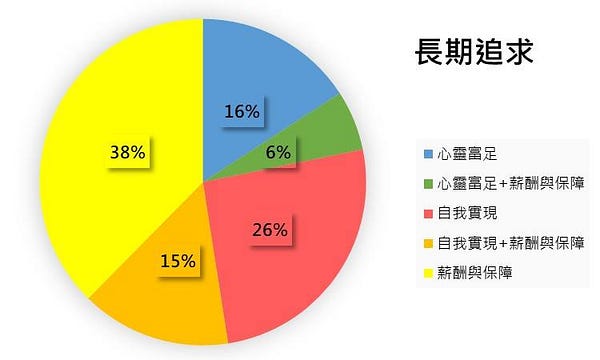

「總體而言,工作最重要的是什麼?」是關於長期工作追求。

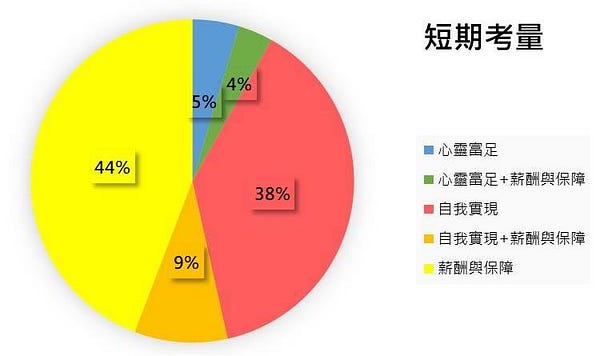

「現階段最重要的工作考量是什麼呢?」則是關於短期的工作考量。

於是我們都把工作的追求分為三個類別 ── 薪酬與保障、自我實現及心靈滿足。

薪酬保障:工作待遇。含薪水、休假、工時、生活的平衡度。心靈滿足:工作氛圍或內容帶來的充實、自在與愉快之感,或是工作是否符合興趣。自我實現:靠個人努力達成目標或完成挑戰的滿足感、認同感、與生產力。如果是短期而言,則著重在成長、發展、及朝向自我實現的過程。由下圖可以大略看出身旁的人目前以及對於未來,有著怎樣的追尋。

不論長期短期,我們可以看出很多人對於工作的期待都不只是三選一的單一面向而已。所以,我們也將進一步地交互分析兩題的答案。

大色塊代表的是他們長遠的追求,圈圈本身的顏色代表的是他們短期的考量,雙色圓圈代表此受訪者的答案同時具備兩個類別的特質,大色塊重疊的部分代表長遠追求同時屬於兩個類別。

41%的人長期追求自我實現(紅色及黃紅交集色塊),而其中有48%的人短期考量也是自我實現(紅色的圓點)。

38%的單純黃色色塊中沒有任何藍點,代表現階段考量心靈富足的人,在長遠追求都不會只追求薪酬與保障,而會同時追求自我實現或心靈滿足。

黃紅交集色塊佔整體的15%(意即在長期追求薪酬與保障+自我實現),而紅黃相間的圓點佔整體的8%,有趣的是,因為我們發現這兩者在整體中各佔了一定的比例,隱含不論在長期追求或是短期考量上,兩者可能有正向的交互關係,意即薪酬可能為大家衡量成就感的來源之一。

每個人長遠的追求不同,而為了長遠追求而訂定的短期目標也不同,我們隱隱約約能推論出一些規律,大致上能看出有著類似目的地的人,目前正走在怎樣的道路上。 但每個點,代表的是每個人,我們想呈現的還是每個個體的獨立性,可以參考身邊的人、可以調整方向、可以修正手法,但每個人都一定會有,處於自己的,那個獨一無二的位置。

關於十年後的自己

你對於十年後的自己有什麼樣的想像呢?

我們分析資料之後,所有有效樣本中,對自己未來有清楚的職業方向、嘗試方向的人,約莫有60%,例如:32歲,在歐美建築師事務所當建築師。

大概有16%的人,對於自己的未來雖然是模糊想像,但卻有想嘗試的方向,例如:我無法回答,但希望自己能當個以思考為職業的人。最後,約莫有24%的人,他們的回答很明顯是「不知道」,「沒想法」 或是完全沒有提到未來職業,例如:難說 沒特別想那麼遠,現在事情接踵而來,身邊事物變化很快。

由於,清楚與模糊的比例不太會隨著年齡而變化,因此我們推斷,大多人在對於十年後自己的想像,並不會明顯隨著年齡而更顯清楚,換句話說,並無明顯在於19歲,就比較多受試者對未來感到模糊,而在25歲之後,受試者就比較清楚。調查結果可以被解讀成。在區段(18–30) 歲之間,我們還是會持續的迷惘、找到答案、嘗試、迷惘。

然而,在這些資料之中,我們還有解析出另一個有趣的變數 Role Model ,代表的意義是受試者是否對於10年後得自己有特定個性想像,例如,希望自己還是保有很多快樂的時候或喜歡自己的生活,每天都在成長。整體而言,約莫有半數的人,對於自己的未來有這Role Model的期許。有趣的是,約莫半數回答「不知道」的受試者,也對於10年後的自己有這些想像,換句話說,對於自己未來完全沒有畫面的受試者只有15%(純粹的「不知道」也沒有Role Model的期許)。加上Role Model,我們把受試者分成四個分類,分別是:完全不知道、有Role Model的不知道、模糊、清楚,從整體趨勢來說,可以看出,「對於10年後自己的想像」,受試者的答案隨著年齡增長,更趨向兩極化,也就是,更明顯的分成「清楚」 與 「完全不知道」,模糊地帶逐漸消失。

同時我們觀察到,隨著年紀增長,多數人會更考慮到工作與生活的平衡,例如:考慮到伴侶、家庭之間的關係…...以及現實因素,像社會壓力、帶小孩…...

總結而言,我們會覺得,剛步入成年的我們,會第一次接觸到這種對未來無盡寬廣的無知感與恐懼感,但會慢慢的,我們找到一些方向,可能是想要加諸在自己身上的特質,或是想成為的職業,我們會去嘗試,但有蠻大機會我們會發現,好像沒那麼適合自己,而回到「不知道」的狀態。因此,或許真正重要的如何應對一定會來到的「不知道而導致的慌亂」。靜下心來想想自己喜歡的方向、手上握有資源允許自己探索的路徑,再一步步的嘗試中探索自己,同時記錄下當時的心路歷程,雖然隨著年紀漸增,我們會越來越考慮到生活平衡以及現實因素,我們在18到30歲之間,蠻有可能會處在這個「不知道、 有想法、 嘗試」的迴圈之內不斷探索自己,直到找到自己的方向。

作者:蕭博鋼、林子媛、楊詠瑄

附註:因為很多人在表單裡希望可以公開推薦的書和電影,因此用連結公佈大家的書單和電影清單列。